10 Mai 2021

Une tendance fréquente en Europe consiste à appliquer à l’islam les principes qui régissent le christianisme. Cela se vérifie non seulement pour la doctrine mais aussi pour l’organisation de la religion. Le regard porté sur l’Université-Mosquée d’El-Azhar, située au Caire, en est une illustration particulièrement éloquente. Cette institution n’est-elle pas perçue par bien des Européens, chrétiens ou pas, comme l’équivalent du Vatican ?

Il convient donc de clarifier ce qui apparaît comme une réelle confusion. Pour bien situer la question, nous commençons par une vue d’ensemble concernant la manière dont l’islam définit l’autorité magistérielle. Nous nous limitons ici à la version sunnite, en raison de sa primauté numérique au sein de l’Oumma (la communauté mondiale des musulmans), car c’est d’elle que relève El-Azhar. Le statut de cette dernière et son rôle dans le monde musulman d’aujourd’hui feront l’objet de la prochaine PFV.

LE CALIFE, LIEUTENANT D’ALLAH ?

L’histoire officielle de l’islam retient l’institution du califat comme organe chargé de gouverner l’Oumma. Toutefois, selon la tradition, de son vivant Mahomet n’a désigné aucun successeur et n’a créé aucune institution destinée à assurer la pérennité de sa mission, à veiller à l’élaboration du dogme de l’islam et à la fidélité aux enseignements du Coran. Ce dernier, bien qu’étant considéré comme émanant directement d’Allah, ne donne aucune indication à ce sujet, même si tout musulman est appelé à être khalifât Allah (« lieutenant de Dieu »).

Allah a promis à ceux d’entre vous qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes d’en faire ses lieutenants sur la terre, comme il le fit pour ceux qui vécurent avant eux. Il leur a promis aussi d’établir fermement leur religion qu’il lui a plu de leur donner et de changer, ensuite, leur inquiétude en sécurité (24, 55).

L’expérience califale

Ce sont les quatre premiers successeurs de Mahomet, choisis parmi ses parents et/ou compagnons (Abou Bakr, Omar, Othman et Ali), qui, de 632 à 661, auraient posé à Médine les fondements d’un pouvoir politico-religieux appelé califat, raison pour laquelle ils furent par la suite appelés les « califes bien guidés » (ou « dirigés »).

Ce fut une période troublée, ponctuée de trahisons et de violences, épisodes dont la réalité est assumée par la tradition islamique sous l’appellation « Grande Discorde » (Fitna el-Kubra) et sur lesquels l’universitaire tunisienne Hela Ouardi apporte des éléments historiques nouveaux et aggravants. Cf. Les derniers jours de Muhammad ; Les Califes maudits, t. 1 et 2 (Albin Michel, 2016 et 2019).

Historiquement, on ne peut en fait pas vraiment parler de califat avant 685, date de l’avènement d’Abd el-Malik, issu du clan omeyyade. Il est le premier dont on ait la preuve réelle qu’il a porté le titre de calife d’Allah, comme en témoignent ses monnaies.

Les divisions et rivalités n’ont jamais cessé au cours de l’histoire. « La plus grande source de discorde au sein de l’Oumma est le califat. Jamais principe religieux n’a fait couler autant de sang en islam », remarquait au Xème siècle à Bagdad le juriste Abou el-Hassan el-Achari. Le politologue Nabil Mouline, chercheur au CNRS, a choisi cette citation pour introduire son livre Le Califat, histoire politique de l’islam (Flammarion, 2016), dans lequel il retrace ces péripéties qui ont engendré l’éclatement de l’Oumma en confessions antagonistes, le sunnisme et le(s) chiisme(s), auxquelles s’ajoutent les dissidences surgies au sein de ce dernier (kharijisme, alaouitisme, druzisme).

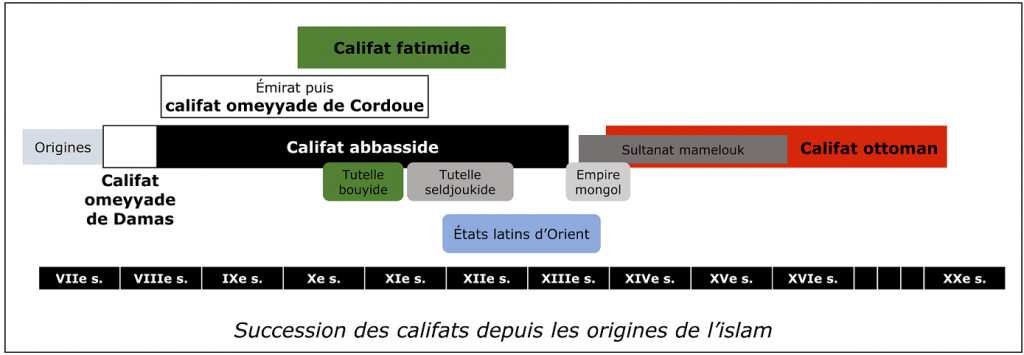

Suite à la période initiale, au fil des siècles, le siège califal a été occupé par des dynasties de diverses obédiences, le plus souvent sunnites (Omeyyade à Damas, Abbasside à Bagdad). A partir de 945, une dynastie chiite, les Fatimides, a dominé le califat au Caire jusqu’en 1055. Celui-ci est revenu au sunnisme avec la victoire de Saladin (1171), puis celle des Mamelouks égyptiens (1261). Il y eut parfois des titulaires concurrents (Bagdad, Cordoue, Le Caire). Enfin, les Turcs ottomans, après avoir conquis l’Égypte (1517), installèrent le califat à Istamboul où il restera jusqu’en 1924, date de son abolition par Atatürk, fondateur de la république turque. Plusieurs souverains (El-Hussein ibn Ali, émir de La Mecque, et Fouad 1er, roi d’Égypte) ont alors essayé de s’emparer de l’institution califale pour leur propre compte, mais sans succès. Cf. la frise chronologique ci-dessous.

Malgré ces échecs, une grande partie des musulmans sunnites se sentent comme orphelins du califat. Parmi eux, les islamistes actuels portent sur lui un regard idéalisé, voire mythifié dans sa supposée perfection originelle. Cela explique le succès de l’éphémère pseudo-califat établi en Irak et en Syrie en 2014 sous le nom d’Etat islamique (Daech) jusqu’à sa chute en 2019.

« Restaurer le califat bien dirigé demeure un rêve qui taraude les esprits de nombreux intellectuels et militants jusqu’à nos jours. La plupart des écrits religieux et littéraires – et maintenant les séries, les émissions, les documentaires et les films – continuent à affirmer que le califat bien dirigé est le meilleur des régimes bien qu’il n’ait jamais existé en réalité » (Mouline, op. cit., p. 145).

Mission et attributions du calife

Le calife est « le représentant et le délégué d’Allah » ; il est aussi le « commandeur des croyants », titre que le roi du Maroc, qui revendique son appartenance à la lignée généalogique de Mahomet, a emprunté au deuxième calife, Omar ibn el-Khattâb, et qu’il porte encore.

La tradition affirme que pour diriger les affaires temporelles et spirituelles des « croyants » le calife reçoit l’inspiration divine et un pouvoir surnaturel qui font de lui « un être exceptionnel, quasiment infaillible ». « Son statut est donc sacré, son pouvoir est absolu et sa puissance est universelle » (Mouline, op. cit., p. 61).

Il résulte de recherches récentes que le calife Abd el-Malik (685-705), évoqué ci-dessus, fut le premier à prendre le titre de khalîfat Allah (« lieutenant de Dieu »). C’est lui qui canonisa le Coran et imposa le mot « islam » (soumission à Allah), peu usité jusque-là, ainsi que la langue arabe, consacrant alors la religion préfigurée par Mahomet « comme la religion définitive qui efface et accomplit le judaïsme et le christianisme – autrement dit qui les rend caducs, aussi bien sur le plan de la foi que sur le plan de la loi » (Guillaume Dye, « Questions autour de sa canonisation », Le Coran des historiens, Cerf, 2019, t. 1, p. 904).

Après lui, malgré le pouvoir exorbitant revendiqué par les « lieutenants d’Allah », ses successeurs califes eurent très tôt à affronter la concurrence des oulémas, montre le jésuite Henri Lammens, historien et islamologue. Ces savants en sciences religieuses, « héritiers des prophètes » auxquels revient, selon un hadîth (propos attribué à Mahomet), « la mission de nouer et de dénouer », ont, dès les premiers siècles, servi de guides aux califes (L’Islam, croyances et institutions, Dar el-Machreq, Beyrouth, 1943, p. 125). Puis, ils les ont dépossédés de leurs prérogatives doctrinales et même de leurs titres religieux, remettant définitivement en cause les prétentions théocratiques du califat. A partir du Xème siècle, les califes « ne peuvent plus intervenir directement dans le processus de définition du dogme et de la Loi ». Il ne leur reste que la gestion des affaires temporelles (cf. Mouline, op. cit., p. 102-106).

L’ISLAM SANS MAGISTÈRE AUTHENTIQUE

Pour l’interprétation des textes sacrés, notamment ceux qui concernent le droit religieux, l’islam dispose du consensus (ijmâ) en vertu d’un propos (hadîth) attribué à Mahomet selon lequel « ma communauté ne s’accordera jamais dans l’erreur » (cité par Lammens, op. cit., p. 124). L’Oumma serait donc infaillible.

Un consensus impossible

Mais ce principe se heurte à plusieurs obstacles, explique Henri Lammens. D’abord, « quels en seraient les témoins, les interprètes qualifiés ? L’absence d’une hiérarchie dûment autorisée, placée au-dessus de toute contestation, n’a jamais permis de s’entendre pleinement sur cette matière » (op. cit., p. 125).

Ensuite, il s’agit d’un « phénomène spontané », « une manifestation de ce qu’on peut appeler l’instinct religieux du peuple croyant ». Lammens conteste l’idée selon laquelle « cette souplesse pouvait être utilisée pour adapter la charia aux besoins modernes » et qu’un consensus antérieur pourrait être modifié par un autre, comme le pensent des modernistes musulmans. L’accord doctrinal n’établit rien. On ne peut que constater son existence. Il regarde en arrière et non en avant, non pas l’avenir mais le passé. Quand il arrive aux docteurs de l’invoquer, c’est uniquement pour justifier et légitimer des innovations qui se sont imposées, pour les rattacher laborieusement à la “Sunna (Tradition) des pieux ancêtres”, c’est-à-dire à une législation considérée comme immuable et non pour contester la perpétuité de la Tradition. Il semble donc téméraire de vouloir envisager l’ijmâ comme un instrument éventuel de réformes à introduire dans la charia, en vue de l’adapter aux besoins du jour » (ibid., p. 128-129).

L’échec de la raison

Il y eut en outre la parenthèse du moutazilisme (de motazil, qui s’isole), ce courant de pensée apparu à Bagdad au IXème siècle, qui prônait le libre-arbitre et le recours à la raison dans le rapport au Coran. D’abord reconnu officiellement par le calife Abdallah el-Mamoun (813-833), il fut déclaré hors-la-loi par l’un de ses successeurs, Ala Ilah el-Moutawakkil (847-861), initiative qui préluda à la fermeture de la porte de l’ijtihâd (effort d’interprétation) décidée par le calife Bi Ilah el-Qadir (992-1031). Sur ce sujet, cf. A. Laurent, l’Islam pour tous ceux qui veulent en parler (Artège, 2017, p. 24-25).

« Il semble que le point doctrinal qui a attiré le plus le souverain vers ce courant soit l’affirmation que le Coran est une création de Dieu. Cela veut dire de manière schématique que ce texte reflète un moment historique bien déterminé. Par conséquent, il ne peut répondre aux besoins des croyants dans des réalités spatio-temporelles différentes. Le calife, en tant que guide inspiré qui pratique l’ijtihâd, peut jouer le rôle d’intermédiaire entre l’homme et Dieu » (N. Mouline, op. cit., p. 102).

Le dogme du Coran incréé a mis fin à cette ouverture. « Depuis lors, savants et fidèles sont tous réduits au taqlîd, la soumission aveugle et sans restriction aux décisions d’une des quatre écoles orthodoxes », remarque Lammens (op. cit., p. 129).

Disparité des écoles juridiques

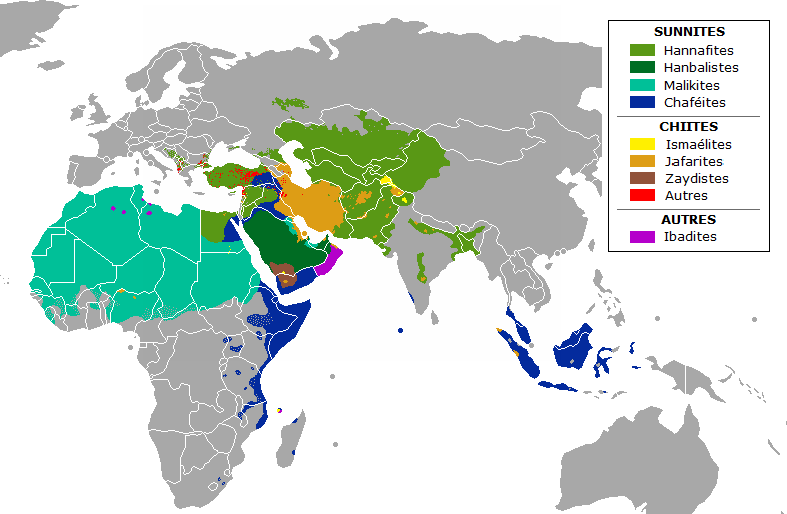

Ces écoles sunnites (hanéfite, malékite, chaféite et hanbalite), dont les noms s’inspirent de leurs fondateurs, ont vu le jour au IXème siècle. Or, elles reposent sur la base de philosophies du droit différentes, voire divergentes, et elles ne s’accordent pas sur les références historiques pour parvenir à un consensus. La réalisation de ce dernier se heurterait d’ailleurs à l’autonomie de chacune des écoles, puisque celle-ci demeure en vigueur tout en se partageant l’aire islamique mondiale. Il en résulte que l’Oumma est tiraillée entre plusieurs autorités, aucune d’entre elles ne pouvant prétendre à une légitimité religieuse reconnue par l’ensemble des musulmans et apte à délivrer un enseignement réputé authentique. Ce phénomène concerne aussi les oulémas au sein d’un même pays et d’une même école.

« Chez les sunnites, l’ijmâ n’est pas, comme dans le christianisme, le résultat de réunions synodales et de décisions conciliaires. Il manque à l’islam une hiérarchie, ayant mission de veiller officiellement sur le dépôt de la révélation coranique […]. Ne pouvant s’appuyer que sur la doctrine d’une de ces écoles, les décisions prises en commun demeureraient sans valeur obligatoire pour les autres écoles » (Lammens, op. cit., p. 132).

(CC BY-SA 3.0)

Nulle institution ne peut donc revendiquer le privilège de l’ijtihâd absolu, y compris El-Azhar. « Quand ceux [les oulémas] de l’Université d’El-Azhar, au Caire – un des centres du chaféisme – émettent un avis collectif sur une question concernant tout l’islam, ils ont conscience – au besoin on se charge de le leur rappeler – qu’ils ne parlent qu’au nom des chaféites » (ibid., p. 133).

Pour Mouline, l’idéalisation des quatre premiers califes (cf. supra) n’apporte aucune solution à l’absence de magistère authentique : « Le mythe des califes bien dirigés, qui est davantage une fable de la mémoire qu’un fait de l’Histoire, exprime de manière claire la nostalgie de l’élite religieuse sunnite d’un âge archétypal, une sorte d’état de nature musulman […]. Rétablir ce paradis perdu deviendra le leitmotiv de la plupart des mouvements politico-religieux qui aspirent à s’emparer du pouvoir dans le monde musulman, et ce jusqu’à nos jours » (op. cit., p. 58).

POUR CONCLURE

Du côté sunnite (comme du côté chiite), il est donc impossible de conférer une origine divine au califat. Autrement dit, son titulaire n’est pas « le Pontife des musulmans » comme le laissait entendre une expression courante dans les écrits européens aux XVIIIème-XIXème siècles (cf. Mouline, op. cit., p. 172). Le Père Lammens regrette cette confusion, reprochant à des « orientalistes inventifs » d’avoir assimilé le califat ottoman au Pontificat romain. « Jamais l’orthodoxie sunnite n’a confondu le calife avec un simulacre de hiérarque chrétien : Pape ou Patriarche » (op. cit., p. 143).

En revanche, l’Église et la papauté ressortent d’une volonté explicite de Dieu comme en témoigne l’Évangile. S’adressant à celui qui allait être le premier pape, le Christ lui dit : « Simon fils de Jean, je te le déclare : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise et la puissance de la mort n’aura pas de force contre elle » (Mt 16, 18). C’est également sur des paroles du Christ, citées dans les Évangiles, que reposent l’autorité, la structure hiérarchique et le magistère authentique de cette société. Cf. à ce sujet, P. Louis-Marie de Blignières, « Le Royaume de Dieu, c’est l’Église », Sedes Sapientiae, n° 153, sept. 2020, p. 3-12.

L’échec de l’expérience califale illustre l’incapacité du monde musulman à se doter d’une autorité revêtue d’un pouvoir magistériel engageant toute l’Oumma. Au fond, celle-ci se trouve dans une situation comparable à celle du protestantisme, qui est dépourvu de toute unité. Ce qui conduit Yadh Ben Achour, juriste tunisien, à considérer que « le malheur de l’islam a peut-être été de ne pas avoir eu son Église catholique » (La deuxième Fatihâ. L’islam et la pensée des droits de l’homme, PUF, 2011, p. 180).

Annie LAURENT

Déléguée générale de CLARIFIER